言葉

言葉 「日本」の読み方は「ニッポン」それとも「ニホン」?

東京の「日本橋」は「にほんばし」、大阪の「日本橋」は「にっぽんばし」と読みます。「日本大学」は「にほんだいがく」、「日本体育大学」は「にっぽんたいいくだいがく」、「日本生...

言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

言葉  言葉

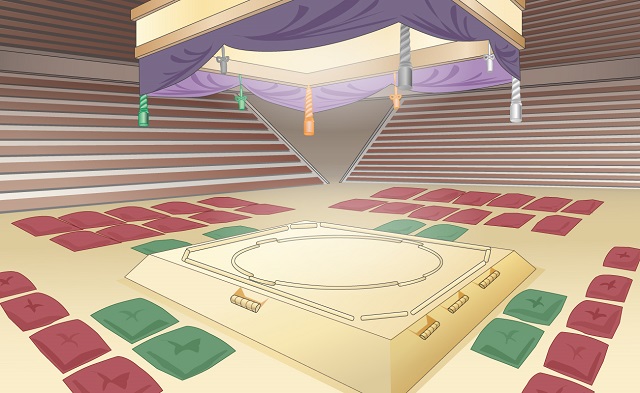

言葉  スポーツ

スポーツ  スポーツ

スポーツ  スポーツ

スポーツ  スポーツ

スポーツ  スポーツ

スポーツ  スポーツ

スポーツ